雪灾示意图:

旱灾示意图:

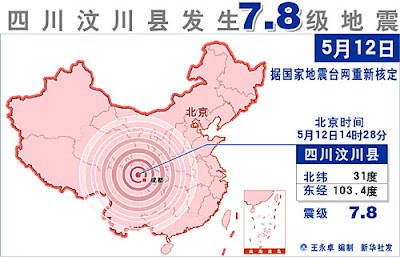

震灾示意图:

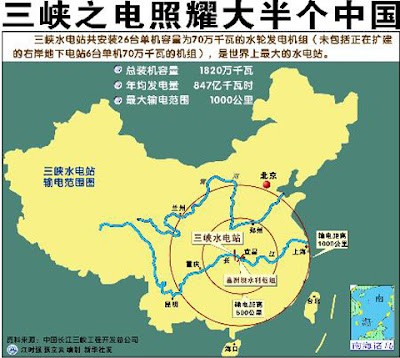

三峡工程示意图(1998年):

三峡工程在破坏自然生态方面的争议(转自中文维基百科):

三峡工程对环境和生态的影响非常广,其中对库区的影响最直接和显著,对长江流域也存在重大影响,甚至还有人认为三峡工程将会使得全球的气候和海洋环境发生重大变化。

库区人们对三峡工程影响环境的最大担忧来自于水库的污染。目前三峡两岸城镇和游客的排放的污水和生活垃圾,都未经处理直接排入长江。在蓄水后,由于水流静态化,污染物不能及时下泻而蓄积在水库中,因此已经造成了水质恶化和垃圾漂浮,并可能引发传染病,部分城镇已在其他水源采集生活用水。同时大批移民开垦荒地,也加剧了水体污染,并产生水土流失的现象。对此,当地政府正在大力兴建污水处理厂和垃圾填埋场以期解决污染问题,如果发现污染过于严重,也可能会采取大坝增加下泄流量来实现换水。蓄水后,库湾及支流回水区多次出现水华现象,主要是由于回水区水流减缓,严重的只有1.2厘米/秒,几乎不再流动,引起扩散能力减弱,使库周围近岸水域及库湾水体纳污能力下降[10]。

三峡水库库容极大,因此必然会增加库区地震的频率。但支持工程的人士认为,当时论证坝址时,非常重要的一个考虑因素就是地质条件,三斗坪附近的岩体比较完整,断裂少,历史上也极少发生有感地震,因此不大可能发生破坏剧烈的强震。三斗坪的上游地区,地质条件主要是碳酸盐岩,发生地震的可能性较大,但烈度估计最高也不会超过6级,而三峡的主要建筑物都是按照防7级地震烈度来设计的。由于三峡两岸山体下部未来长期处于浸泡之中,因此发生山体滑坡、塌方和泥石流的频率会有所增加,这将是三峡工程所能造成的主要地质灾害。而工程的反对者们则质疑论证过程只考虑了地质的静态状况,没有考虑蓄水后可能带来的地质条件质变。蓄水后,库区微震已经明显增多。[11]。

根据葛洲坝水电站的运行经验,三峡工程将会对周边生态造成严重的冲击。因为有大坝阻隔,鱼类无法正常通过三峡,它们的生活习性和遗传等会发生变异。三峡完全蓄水后将淹没560多种陆生珍稀植物,但它们中的绝大多数在淹没线以上也有分布,只有疏花水柏枝和荷叶铁线蕨两种完全在淹没线以下,现均已迁植。

三峡蓄水后,水域面积扩大,水的蒸发量上升,因此会造成附近地区日夜温差缩小,改变库区的气候环境。由于水势和含沙量的变化,三峡还可能改变下游河段的河水流向和冲积程度,甚至可能会对东海产生一些影响,并进而改变全球的环境。但是考虑到海洋的互通性,以及长江在三峡以下的一千多公里流程中还有湘江、汉江、赣江等多条重要支流的水量汇入,因此估计不会对全球海洋和气候环境造成较大的影响。而且环境的变化是由多种可变因素交织形成的,极其复杂,所以也无法确定三峡工程对环境影响的明细程度。

除了对环境的负面影响,在某种程度上,三峡工程也会对环境产生有益的作用。水能是一种清洁能源,三峡水电站的建设,将会代替大批火电机组,使每年的煤炭消耗减少5000万吨,并减少二氧化硫等污染物和引起温室效应的二氧化碳的排放量,间接实现了环保。

三峡工程可行性研究生态环境组的报告曾论证大坝建成后库区气候会趋于“冬暖夏凉”,才可能在库区大规模发展柑桔园,才“可以在当地安置农村移民”。三峡工程进行可行性生态与环境组Ⅱ组组长方子云说:三峡水库形成后,“极端最高气温可下降约4摄氏度,极端最低温度增高3摄氏度左右。”在2006年夏,四川省和重庆市遭受中国建国以来最严重的旱灾和高温,重庆市綦江出现了历史最高气温44.5度摄氏度。但在2007年夏天,四川盆地遭受了自1998年洪水以来最大的降雨,证明了三峡大坝并不直接导致旱灾。 [12]

可是我们之后要怎么办呢?可是我们有了足够的电之后要怎么办呢?

我认为要把建三峡大坝之前的水旱灾雪灾分布图拿出来一起比较,得出的结论才可靠。