诺埃:一人反对一切

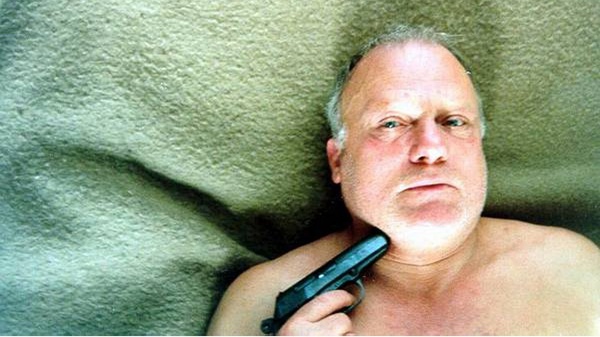

1963年12月27日,加斯帕尔·诺埃(Gaspar Noé)生于阿根廷布宜诺斯艾利斯,他爸爸路易·菲利普·诺埃(Luis Felipe Noé)是超现实主义画家。六岁时,库布里克的《2001太空漫游》打开了这个阿根廷男孩看待世界的内心之眼。十二岁,诺埃跟随父母移民法国,这场命中注定的“迁徙”让加斯帕尔·诺埃永远获得了批判的武器:电影。拉丁文化有着本能、直觉、充满想象和浓郁的活力,但不同的世界把拉丁文化塑造成不同的电影。如果墨西哥导演在好莱坞变成制作“电影玩具”的好手,那这个阿根廷人则因登陆欧洲而蜕变为人神共怒的“电影恶魔”。 五年后,诺埃成为卢米埃尔高等电影学院最年轻的外裔学生,时年17岁。两年后,他带着卢米埃尔学院的电影高等技术文凭冲上了战场,带着他本能的、直觉的、充满想象和浓郁活力的性格,以及一个密不透风、癫狂、尖锐的影像世界向现代社会发起了进攻。 毕业三年,这个愤世嫉俗的年轻人向社会发射了第一枚子弹:实验短片《月夜》(Tintarella Di Luna)立足创新,劲道十足。短片用35毫米黑白胶片完成,呈现了一个前所未有的封闭、幽暗和压抑的末日般的世界。加斯帕尔·诺埃在构图、摄影上的尖锐和精致,以及与对道德的绝对蔑视,让人想起了实验时期的“电影兰波”菲利普·加莱尔(Pilippe Garrel)。影片是法国运河电视台(Canal Plus)购买最早的短片之一,之后购买的就是大卫·林奇的《橡皮头》。又过了两年,短片《苦涩的脊髓》(Pulpe amère)延续着耳目一新、但难以下咽的尖锐风格,讲一个压抑的中年男人试图在房间中强奸一个少女的幻想故事。不难看出,该片已初具《马肉》和《我企硬》的雏形。 短片时期,加斯帕尔·诺埃为流放巴黎的阿根廷导演费尔南多·索拉纳斯(Fernando E. Solanas)做助理导演,同时修习哲学课程。他似乎觉得新锐的视听效果还不够犀利,不能把他的电影打磨得更加锋利,所以才选择求助于形而上学。 加斯帕尔·诺埃的发展步调印证一个标准的电影天才的成长形态:迅速,极端,迫不及待,又不可一世。界定天才的标准最接近于怪胎,从行为和能力上把天才从普通人里化简出来到最后一步,就是区别天才和怪胎,但在历史上那些天才面前,这一步显得缺乏必要性。如果加斯帕尔·诺埃的经历证实了天才的诞生(17岁考入卢米埃尔学院已经是卓尔不群的天才了),那他的作品就是法国当代电影中横空出世的令人毛骨悚然、望而生畏的怪胎。他妈妈甚至因他性格乖僻而带她看过心理医生。医生问:你喜欢看恐怖电影吗?喜欢。医生诊断此人逻辑敏锐,精神正常。 在诺埃的成长中,库布里克的《2001太空漫游》有着难以企及的地位。人们问他:你从什么时候想拍电影的?从“2001”;你认为哪部片子位居其它影片之上?“2001”。对库布里克的酷爱塑造了加斯帕尔·诺埃的艺术嗜好:“我总希望把我与法国电影那些习惯人群区别开!”与FEMIS学生偏向文艺青年的委婉叙述相比,卢米埃尔学院则扩散着显影药水一般刺鼻的技术实验气息。他们瞧不起“叙述”,无视“言说”,他们不仅强调“做”,而且追求“做的效果”,电影必须在视觉、风格和价值批判上追求“第一效果”。 1987年,加斯帕尔·诺埃夹着40分钟长度的电影炸弹《马肉》(Carne)进驻了戛纳电影节,拉开了他对社会宣战的序曲。《马肉》开始就是血淋淋的杀马镜头,诺埃采用了后来成为主流电影时髦的“主人公冷叙述法”(《天使爱美丽》的开场叙述),讲述一个马肉店小老板、一个面无表情、缺乏情调、内心封闭的屠夫,日复一日、年复一年过着枯燥生活。面对女儿越来越成熟的肉体他产生了无以自拔的欲望,最终他误以为女儿被人强奸而把屠刀插进了那个家伙的嘴巴。影片弥漫着压抑、干燥、冷冽的气息,画面始终弥漫着血污一样的红,一种暴雨过后阴沟翻滚的腐朽气息,一副肆无忌惮的颓废和末世色彩。奇怪的机位(经常切掉人的眼睛)、僵直的动作,影片除了少量从广播里传出的音乐,令人印象最深的就是不断出现的沉重顿音,让人害怕和不安。 《马肉》在视听语言和社会批判上的直接性令人猝不及防、目瞪口呆。影片开始就明目张胆地写出“本片会让青少年观众产生严重的心理不适”等字样,这类对那些已走进电影院、坐在椅子上的观众毫无意义的警示,在他后来的电影作品不断出现,成为他独一无二的标签。他在电影中直接与观众对话,在《我企硬》结尾的暴力幻想戏之前,诺埃以数秒倒计时的方式请某些保守派观众提前离场。看这样一部电影,你不但会被导演的勇气感到不寒而栗,也会感到他就像一个玩世不恭、心思缜密的流氓,带着冷嘲热讽的表情从人性的最底层猛烈强暴这个世界,甚至还有几分幽默感。在西文中,“玩世不恭”与“犬儒主义”是一个词,它代表一种态度,而我们则经常把这两个词分开用,在中国似乎只有王朔身上高度集中了这两个词的共同含义,玩世不恭地一个都不放过。 《马肉》获得了戛纳电影节国际影评人周奖,很多人劝诺埃拍一部《马肉》的加长版,于是他用了7年时间拍摄了《马肉》的续篇《我企硬》,走向了偏执狂的极限。1985年,他让他的爸爸在自己的短片里演了精神变态杀手,1997年,他自己在好友让·古南(Jan Kounen)的《太保密码》中客串一个卖土耳其烤肉的混混。诺埃与让·古南出现在一起并不奇怪,他们都是电影偏执狂,都对世界毫不让步,都疯狂尝试致幻剂,都拍摄出令人惊心动魄的画面。 用“我企硬”这个词翻译Seul contre Tous不太文雅,影片直译过来是“一人反对一切”,虽然这样翻译能准确传达影片誓死不降的态度,但丧失了那种粗俗、污浊和激进的乖张反常。 影片是《马肉》的续篇,屠夫伤人后被判入狱,不得不卖掉马肉店担保提前释放,而女人被关进收容所。他与肥胖的咖啡馆女主人离开巴黎,准备到里尔东山再起。但一切都是骗局,这不是一个献给穷人的世界,此时是1980年,法国大选在即,社会的萧条历历在目。屠夫在忍无可忍中痛扁胖女人,带着枪走上因身无分文、无路可走而濒临暴力“革命”的不归路。 《我企硬》要比《马肉》极端十倍,依然是污浊的红色和仿佛病态心脏猛烈颤动的顿音,影片像一把锋利的刀子,割开艺术观赏活动的虚伪表皮,寒冷、坚硬的叙述,主人公板砖一样的毫无表情的面孔,影片伴随着主人公不断加快的诅咒式旁白,跟随人物逐渐走入濒临崩溃的世界。诅咒自己的亲身骨肉,唾弃垂死的老人,歧视外国人,谩骂同性恋,仇视富人,最终在幻想中与女儿同归于尽。 从某种角度看,《我企硬》像布莱松《扒手》的先锋实验版,人物表面行动上的冷与罪人袒露内心世界的热,但《我企硬》拒绝赎罪,影片最后屠夫杀死女儿的极端暴力场面,因进行了1%的让步而成为主人公的瞬间幻想,但结局依然是灰暗的,他陷入对女儿的性幻想中无法自拔。加斯帕尔·诺埃不是布莱松,更不是布莱松的追随者。布莱松是电影社会学家,他追求行为的精确性去挖掘动机的清晰度,诺埃的人物是一条被世界逼上绝路的恶犬,他时刻准备攻击我们。《我企硬》几乎是一则反社会的宣言,一部精神无政府主义的内心史诗,就像影片开场的那段流氓哲学:什么是道德?道德就是有钱人的道德;什么是正义,谁有枪谁就是绝对的正义。影片以这种共同毁灭的方式与公众的道德和观赏习惯剧烈地正面对撞。 这就是诺埃的电影锋芒,它锐利,干脆,自信十足,狂妄至极。影片不断传来主人公的内心独白,在这个肮脏、猥琐男人的内心世界,对自私、欲望、堕落、仇恨、道德、不公、背叛等等一切污秽毫不留情地批判,甚至是直接谩骂。 “批判艺术”可有两个层次:社会学意义的和超社会学意义的批判,前者针对某个具体国家、历史和社会的事实和秩序,它有非常明确的攻击目标和现世诉求而,因而必须确立放大具体的话语背景以强化打击效果,而超社会学意义的批判则放弃具体语境的确立,它直接针对人与人之间结构性的堕落,以及这种堕落结构导致的整个世界的罪恶秩序。显然,批判如果想达到后者的批判幅度和深度,必须是富有野心的,具备真正的洞察力和饱和的激情。加斯帕尔·诺埃正努力靠近后者,而且从开始到现在毫不妥协。 2002年,加斯帕尔·诺埃用惊世骇俗的《不可撤销》以高空俯冲的方式在世界电影界强行着陆。关于这部影片,那些热爱追随电影动态的人已耳熟能详了,影片以绝对意义的语言和叙述表达了命运之不可撤销。影片用灭火器砸碎脑壳和地下道强奸确实让人产生强烈的生理不适,兼具生理性的恐怖(horror)和心理性的恐惧(terror)。摄影机不同转动,从快到慢,从模糊到清晰,从暴力悲剧到充满幽默对白的生活喜剧,诺埃试图让人明白,叙述方向的变化(先讲悲剧结局后讲喜剧开始)无法改变悲剧本身。以假乱真的电影特技在诺埃手里不是用来蒸腾观众快乐哲学的催化剂,而是展开道德批判、社会批判的恐怖的手术刀。 《不可撤销》在法国掀起了轰动性的争议,有人认为那场带有模糊色情色彩的强暴戏和结尾时蓝天绿草上的伊甸园场景,本质上都是“可笑而蛊惑人心的旁白”(mêmes dérisoires apartés démagogiques),是商业觊觎下的虚伪做作。勒内·普雷达尔否认加斯帕尔·诺埃这种过分激进和极端先锋,认为他不过是一个笨拙的库布里克、柯南伯格、祖劳斯基及马丁·斯科西斯的抄袭者,但他并没有获得这些前辈的真传,反而陷入极端形式革命的漩涡。我承认诺埃在可能的意义上确实是柯南伯格、祖劳斯基的后继者,但他并非是简单的愤青抄袭家。但是,是什么原因让加斯帕尔·诺埃的呐喊和愤怒招来非议呢?他与他的前辈说的东西是相同的,只不过说的方式不同罢了。戈达尔除了不用下作画面刺激观众之外,与诺埃探讨的议题是一致的,只不过戈达尔把枪口直接对准了政治和财富阶级,而加斯帕尔·诺埃则是“一个人反对一切”。 真正的问题在于,对法国这个优雅的老牌发达国家,如此激进的愤怒已显得不合时宜,人们生活稳定,现实中没有那么可以支撑愤怒的内容,人的内心异常平静。或许诺埃只是提供一个愤怒的容器,让观众向里面倾倒适合的内容,所以,他的电影或许在今日中国纷乱的现实中会比法国产生更多共鸣。 克尔凯郭尔曾说,在剧院中,观众和听者才是演员,他其实是在上帝面前表演。这用在加斯帕尔·诺埃的电影上最意味深长了。… 诺埃:一人反对一切